貢献

白人のMCラッパーが本場アメリカの黒人が作り出したヒップホップシーンに出てくるということは誰もが予想にしなかったことでした。 それを実現したEminem。彼にはずば抜けた天性の才能と非常に過酷な生い立ちがあり、さらには西海岸の大物ラッパーDr.Dreにその才能を見出されたことが大きいです。

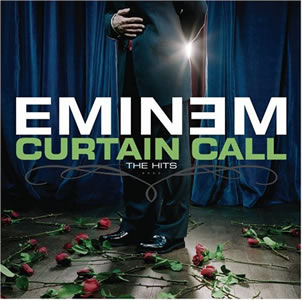

彼自身は売れっ子スターになった後に「俺は白人だからこそ売れたんだ。もし黒人じゃ全く耳を傾けられなかっただろう。」と述べている。 これはEminem本人の非常に賢いところであると評されていました。 アメリカにとどまらず世界に影響を与えました。 特に彼の自伝を映画化した8Mile。この映画がもたらした影響は、日本にも社会現象となりました。

hip hopの音楽であるRapは、起伏のないメロディーとビートの利いたリズムに乗って、日常生活の不平不満から社会風刺までを早口でしゃべるものであります。 エミネムは幼少時代に友達もできず、貧困でトラブルの絶えない生活を送った。「唯一の安らぎがrapだった」と語るエミネムが繰り出す歌詞には幼少の頃からの悲惨な環境とリアルな経験が刷り込まれています。

過激でリアルな歌詞は類まれなる世界観を生んだ。 エミネムは得意のユーモアを武器に一気にmusic sceneを駆け上がったが、大統領や有名人に平気で侮辱的な言葉を投げかけ、犯罪や暴力を煽るかの様なその言葉にリスナーは「黒人にもいないクレイジーなラッパーが登場した」と、賞賛と罵声を一気に浴びせました。

エミネムと同じように悲惨な幼少や辛い経験を送ったものたちはもちろん、社会に不平不満を持つものたち多くが彼の暴力的な歌詞に共感し、人種を超えて若者たちの強烈な支持をつかむことに成功したのです。

いまやhip hop界の頂点を越えたエミネムは常に過激な話題とともに現代アメリカのカリスマと言われています。 現在30代以下の黒人は“hip hop世代”と呼ばれており、あらゆる面に於いて、これからのアメリカ社会に大きな影響を及ぼしていくことは間違いない。 現在の音楽の主流であるHip hop やR&Bは共に黒人生まれのもので、共通する根底として、決して裕福とはいえない環境のなかで、自分の身の回りにあるものでいかにクリエイティブな物を生み出すかという精神があります。

それは世界中の若者たちを熱狂させ、影響を与える普遍的な精神として存在しています。 黒人音楽の良さは自分に素直で個性を大切にし、それを誇りに思い、産まれた環境を大切にまたそれも誇りに思うという気持ちにあると思います。 20世紀初頭から20年代にかけて黒人の文学的・芸術的開花としてHarlem Renaissanceがありました。

黒人の長年にわたる苦悩を表現しながら、それでも基本的に明るく陽気な黒人たちの音楽を、何不自由なく育ったはずの白人中流層のティーンエイジャーまでが、自分たちとは対局にある黒人文化をcoolと感じ、夢中になっています。 最先端の流行を生み出し、music sceneや時代をリードする多くのhip hopperたちが多く存在しています。

アメリカ生まれの黒人音楽はさまざまな人種が混在するアメリカだけに留まらず、全世界に広がりを見せ、特に有色の人種からも熱い支持を受けています。 アメリカ発の音楽がそれぞれの地域で、若者たちがさまざまに変化させ、地域独特の良さを醸し出していることがわかります。

黒人音楽がさまざまな人種のいるアメリカで認められ、世界中の若者に受け入れられているという現実。 誰もがhip hopするこの流行をSlam Renaissanceと呼んでも過言ではないのではないだろうか。 エミネムとスヌープドックを比べてみよう。 思えばエミネムは、スヌープ・ドッグに似ていたような気がします。

ドクター・ドレに見出されたというのは言うまでもないが、彼らは、すさんだ生活から成り上がったラップ・スターです。 けれど、20代前半で成功したスヌープに対して、エミネムの場合、彼の成功は、20代後半でやっとつかんだものだったし、その成功のしかたも異なるものになりました。 スヌープ・ドッグのデビュー・アルバム"Doggystyle"と、エミネムのデビュー・アルバム"The Slim Shady LP"を比較してみましょう。

"Doggystyle"でスヌープは、いかにもストリートでクスリを売ったり、その他アブないことをやっていそうな、いかれた雰囲気でした。 "The Slim Shady LP"のエミネムも、テレビが友達みたいな白人少年がそのまま大人になってしまったような、病的な雰囲気を持っていました。

ベクトルは違っても、この二人のラッパーは、自分のアイデンティティに忠実なラップによって、"to keep it real"という、ヒップホップにおいて最も尊重される指標の一つを達成し、市場をうならせました。 しかしこの2人のラッパーの進んだ道は、とても異なったものになりました。 スヌープは今でもギャングスタで、特に革新的ではなくてもパーティーをロックするラップを、よく言えば絶え間なく、悪く言えばだらだらと作り続けています。 今でも彼の基盤はストリートにあります。 一方エミネムの支持基盤は、一言では言えないくらい全世界に広がっているし、同じようにアンチ・エミネム勢力も大きな広がりを持っているかもしれないです。

最も初歩的なことだけれど、スヌープは、パーティーをロックするような楽曲を提供できることを第一に証明したから、受け入れられました。 その刺激的なアイデンティティすら、フロアに踊れる曲を提供しました。 エミネムがパーティー・ソングを作れなかったり、作らなかったわけではないが、エミネムを語るとき最初に飛び出すのは、リリカル・センスとラップ・スキルであって、彼の楽曲が語られるとき、一般的に重要なのは、フロアライクなものであるかどうかより、いかにリリックがセンセーショナルであるかということです。

エミネムはそもそも、スヌープのようにストリート出身のラッパーであって、ストリートに縁遠い存在ではない。今のようにまるでアイドルのごとく扱われるのは、彼の本意ではないだろう(知らないけど)。スヌープのラップは外向的で、日和見主義で、刹那的なところが好まれるが、エミネムのラップはひどく内向的で、自虐的で、妄想的で諦めまじりで傍観的なところが評価されてきた。世界中の人と広い世代にアピールする場合、クラブ好きの兄ちゃん姉ちゃんが崇拝するようなスヌープの音楽よりも、エミネムのラップから読み取れる、いわば「人間性」のような普遍的な問題の方がずっと力がある。ゴシップ性のあるリリックが含まれていればなおさらだ。

エミネムとしては、ラッパーとして成功できれば良かったのかもしれないけれど、そういったセンセーショナルなラップを、白人の美青年がやっているとなれば、ヒップホップ市場をはみだして、大衆エンターテイメント市場へと移行する魅力は十分だった。 そうして期せずして世界のポップ・スターとなったエミネムは、ヒップホップ市場からも浮いた存在になってしまいました。 権威的なヒップホップ雑誌"The Source"はエミネムを目の敵にして、彼を人種差別主義者と目して特集を組んだことがあります。

その内容はとても興味深いものだったが、エミネムを人種差別主義者と憶測するのに一生懸命なのに、例えばベレー帽とセーターでキメた優等生のCommonが白人のアブストラクト・ヒップホップを否定したり、そもそも黒人至上主義としか思えない内容のラップをしていることを疑問としないならば、この雑誌に思想的な偏りがあると思われても仕方ないでしょう。

そもそも人種差別の問題を取り上げるとき、特定の個人を過剰に攻撃するのはあまり感心できることではないし、第一あの号では、過去を掘り返すばかりで、エミネムを人種差別主義者に仕立て上げること自体に失敗していると思います。 かくして過去、そして日常生活までも全世界に筒抜けになったエミネムは、"The Slim Shady LP"のころと同じトピックを扱うことができなくなってしまいました。

特に"The Marshall Mathers LP"の後、エミネムに求められたのはエンターテイメント性であって、ヒップホップ性ではなかったため、彼の音楽性の変化と、ファンの構成の変化は相乗的に行なわれ、それが"The Eminem Show"を生み出した。

そこには、純粋にヒップホップを作りたいエミネムと、ビジネスをしなければいけないエミネムの迷いが読み取れ、アルバムの印象は散漫で、物議を醸すようなトピックも、期待されているから意図的に扱ったもののように思われた気がします。 しかしエミネムは、市場が思っているよりもずっと多面的な人間でした。 彼には仲間がいたことです。

メイジャーデビュー前に組んでいたグループ、D12名義で発売された"Devil's Night"というアルバムは、"The Eminem Show"の前に出されたものだったが、すでにエミネムはポップスターになっていたから、"The Eminem Show"のように市場の反応を意識しすぎたものとなってもおかしくなかったです。

しかし、古くからの友人たちと共に、ひたすら妄想に生きるデトロイトのホワイト・トラッシュとしてふるまったエミネムには、いちラッパーとしての素朴な姿を見ることができたように見えます。 D12という6人組によるラップ・アルバムとして見たとき、"Devil's Night"が優れたものであるとは言いがたいけれど、エミネムがもともとストリート出身で、それを忘れていないということは、このアルバムを聴けば明らかでした。 "The Marshall Mathers LP"の後、エミネムは積極的にトラック制作に進出するようになりました。

エミネムの願い、意欲

ドクター・ドレのようなシンプルなビートに比べると、エミネムの作る音はもっと鋭く、重く、作り込まれた印象を受けます。 そもそもエミネムのラップはアカペラですら主役を張れるので、そこに暗いトピックのラップが乗ったりすると、特にクラブユーズに関してはちょっと重すぎる感もあったりしました。 かくしてヒップホップの中でもいささか浮いた存在になってしまったエミネムであったが、そんなときに湧いてでてきたのが、半自伝映画"8 Mile"です。 "8 Mile"は、完全なるノンフィクションでなくとも、エミネムやD12のクルーにとっての古き良き時代を本気で回顧した作品だったし、一種のアイドル映画でありながら、ヒップホップ・ドキュメンタリーでした。

エミネムが超一級のフリースタイラーであることは、誰もが知っていながら、誰もが忘れていたことで、この映画はそれを否応なく思い出させた気がします。 映画館にやってきた熱心なヒップホップ好きたちは、小さなステージでラップをするエミネムが、昨今まれに見るほど輝いているのを見て、もちろん今までエミネムがクラブ・カルチャーから見放されたことはなかったが、彼がストリートに戻りたがっていることと、自分たちが彼をストリートに迎え入れる準備ができていることを悟りました。

そして翌年、2004年に出されたD12のセカンド・アルバム"D12 World"において、彼らは、ファースト・シングル"My Band"で自虐の境地に達することによって、エミネムというスーパースターをとりまくあらゆるフラストレーションを中和、というよりも非力にさせ、エミネムをかつてのバッド・ボーイとしてストリートに引き戻しました。 このヒップホップにおける自己パロディのスタイルは、現代メイジャーラップの中では、エミネムが主に担ってきたものだったが、2004年、カニエ・ウェストの"The College Dropout"を通じ、"My Band"で最高点に達したので、これから使い古された手段と見なされてしまうのではないかと、個人的に心配でした。

"D12 World"の完成度といった問題は別として、エミネムは、"My Band"によって、頑なにヒップホップを愛する人びとからも共感を得ることに成功した。 そして同じ2004年、"Encore"がメイジャー第4作として発表されました。 もともとデトロイト出身のエミネムだから、いまさら西海岸に回帰することはないとしても、前作と同じく見事なまでのノーコースト・アルバムであります。 結果から言って、"Encore"は結局あの悪名高き前作"The Eminem Show"のアンコールであって、"The Slim Shady LP"、"The Marshall Mathers LP"ではなく、前作の路線を引き継いでいるが、前作よりもずっと共感できる内容でした。

評価の対象はやはり歌詞で、エミネムは(4) "Yellow Brick Road"や"Like Toy Soldiers"で自分が関わるビーフへの立場を率直に表し、虚構の見栄を張るようなことをしなかったのです。 ただ、このアルバムの内容は、出生の苦悩を綴った"Evil Deeds"をはじめとする家族(元家族)関連曲"Puke"、"Mockingbird"、ブッシュ政権批判の"Mosh"、"My 1st Single"から"Ass Like That"にいたる一連のコメディ・ソング、女ネタ"Spend Some Time"、"Crazy in Love"、D12のアルバムから引っ張ってきたような妄想ギャングスタ曲"One Shot 2 Shot"と、特に新しいトピックでラップをしているわけではありません。

新鮮さで評価するなら、自分とヒップホップの関わりを回顧した、ドクター・ドレのトラックと客演によって、珍しく西海岸風で骨太なパーティー・ソングに仕上がった"Encore"が挙げられます。 ただ、トピック的に新しくなくとも、ずっとファンをやってきた身としては、エミネムが成長していることが分かった気がします。 エミネムは、自分がペンによって世界中に影響を与えられることを活用しようとしています。 エミネムの音楽は、"The Eminem Show"を境に変わったが、ファースト・シングルに突飛なコメディ・ソングを持ってくるというのは今でも変わっていません。

今回のファースト・シングル"Just Lose It"は、渦中のマイケル・ジャクソンを暗にネタにした、歌詞の内容を問題にしなければポンキッキで流れていそうな、ファニーな作品でした。 「ペンを武器にした曲」として最も分かりやすいのは(6)だが、(13)でエミネムは、彼なりに一人の親として、子どもへの性的虐待に抗議したかったのだろうか? この曲は、"The Marshall Mathers LP"のファースト・シングル"Real Slim Shady"に通じるアジア的な鳴り物の上に、エミネムのスムースなフロウが前倒しで展開された、とてもエキサイティングな構成になっています。 ちなみに、13番目の曲でディナ・レイを起用するのはやめたらしいです。

トラックに関しては、エミネムとドクター・ドレがそれぞれ半分ずつ担当し、一貫した雰囲気で聞きやすい感じにしてあります。

サウンドが楽曲の主役を張ることはなくとも、エミネムが今でもドクター・ドレに忠誠を誓っていることがよく分かります。

ただ、理解に苦しむのは、ラッパー間の抗争を止めたがっているような素振りを見せつつ、"Big Weenie"で誰に対してかは知らないけど悪態をついてみたり、特に前述の(8)から(14)にいたるコメディ・ソングの中で、芸能人を歌詞に使っていること、そして(7)で娘の母をさんざんけなした後で、(16)で娘に「安心しろ」と語りかけていることです。

確かに、かつてブリトニー・スピアーズといった人びとをネタにして受けたことはあったが、今それを期待している人はほとんどいないでしょう。 エミネム自身がかつてのバッド・ボーイから脱皮したなら、なぜ今こういったことをするのでしょうか。

それとも相反するからこそ、多重人格ラッパー;エミネムなのだろうかと問われるところです。 エミネムも今や子持ちの30代、レーベルの主、プロデューサーである。これからのエミネムで注目すべきは、若い世代にどう語りかけてくるかという点かもしれないです。

エミネムに関してかわいそうなのは、「ラップがうまいのは当たり前」な彼のラップ技術が再評価される機会が少ないということでしょう。